香江忆旧录||亦舒为何会与西西疏远? -

岁末年关,又失去一位大师,这一位是香港著名作家西西。

▲西西生前作为创办者之一的素叶工作坊发表声明。

▲西西是继金庸、刘以鬯之后最具代表性的香港作家,她的作品质朴天然,充满童心,包括《我城》《像我这样的一个女子》《候鸟》《飞毡》《哀悼乳房》《缝熊记》等,继王安忆、陈映真之后的“世界华文文学奖”得主,同时斩获了美国“纽曼文学奖”、瑞典“蝉文学奖”、红楼梦文学奖等多项文学大奖。2011香港书展年度作家,2022年5月23日,西西获第十六届香港艺术发展奖之“终身成就奖”。

据香港媒体报道,香港文学的奠基者之一的西西因心脏衰竭于2022年12月18日8时15分逝世,享年85岁。西西原名张彦,1950年随父母移居来港,从五十年代起就开始创作,诗、散文、长短篇小说、书评、影评都有涉及。

▲1963年,热爱电影的西西就在报纸上开设影评专栏,她甚至还写过足球评论。

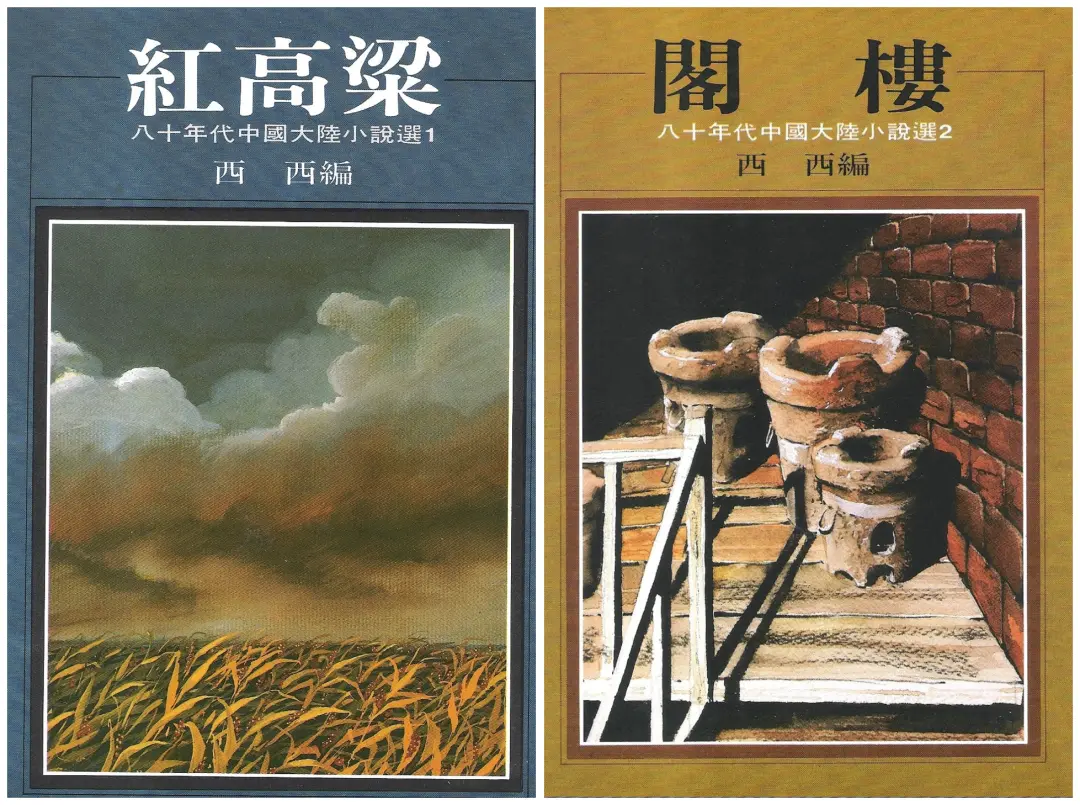

六七十年代活跃在香港文坛,写小说,写诗,甚至还是知名的编辑,曾将八十年代内地最著名的作家介绍给港台的读者,所以莫言、余华、王安忆都是她的好友。

▲西西、莫言,1987年于北京饭店。

▲西西编辑的《八十年代中国大陆小说选》,在台湾文坛引发风暴。

她终生过着极度文艺化的生活,读书,写作,一直未婚,长期与母亲和妹妹一起生活,母亲妹妹离开后,独居在香港土瓜湾美利大厦一间三十多平米的公寓里。

▲西西的房间虽小,但是布置得温馨小布尔乔亚。

1989年她罹患乳癌,后来右手失能,但她仍然坚持创作。

▲西西罹患乳癌之后,治疗过程中伤及手部神经,导致右手没有行为能力,纪录片《他们在岛屿写作》记录了西西的日常生活,简单的洗涮、做饭,全部用左手完成,虽然缓慢,但也井井有条。此外,花大量时间读书,制作玩偶,以及在房间内蹬车锻炼。

作为一个女性,西西此生挣脱了家务对于女子的束缚,她未婚,没有孩子,将三餐也尽量简化。

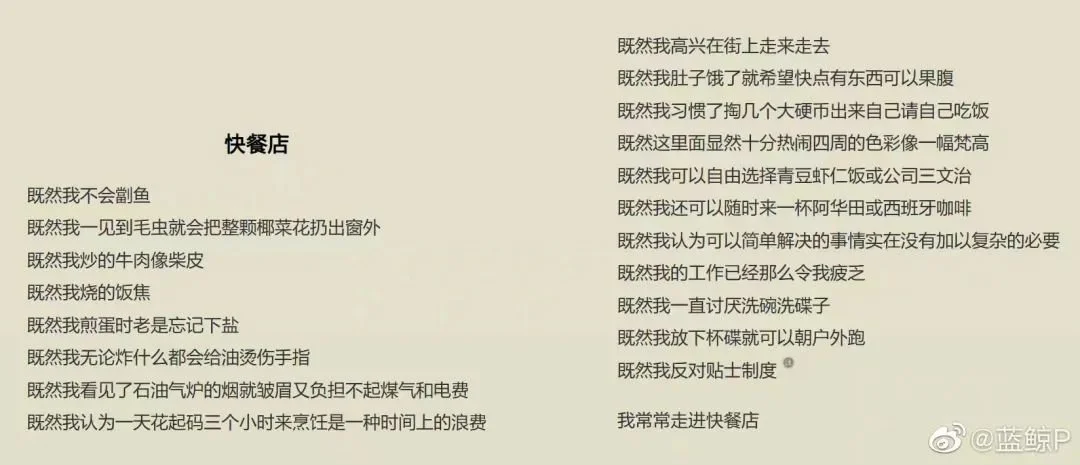

她早年写过一首诗调侃自己的家务能力:“我不会劏鱼,见到毛虫就把整颗菜扔出窗外,炒的牛肉像柴皮,饭焦,总是容易烫伤手指,负担不起煤气和电费……”

最重要的是,她认为一天起码花三小时烹饪是一种浪费:“既然我认为可以简单解决的事情实在没有加以复杂的必要。”

在纪录片里,她也是这样做的,晚饭时,自己煮了米饭,叫了两份小菜外卖,豆豉排骨、凉瓜炒牛肉,60元,一人食,非常简单。

▲西西铺上报纸,有荤有素地解决一餐,剩下的时间,她用来读书,写作,和友人聚会,手工还有就是到土瓜湾闲逛。

我认识西西,还早在上世纪九十年代,那时内地刚刚开放,台港文学曾是我们这一代人的文学乳汁,西西和黄碧云、李碧华是一起介绍进内地的,我至今还能记得刚刚看到他们作品时的震撼,《像我这样的一个女子》深深打动了我。

▲《像我这样的一个女子》台湾版,2004年3月版。

《像我这样一个女子》西西写的是一个从事殡葬化妆师的女孩,劈头第一句就是“像我这样的一个女子,其实是不宜和任何人恋爱的”,渴望爱,但又知道爱之于我这样的女子的不可能,西西把这种矛盾的心情写得淋漓尽致,这未尝不是她一生对于爱的感伤。

“对于将要发生的事情,我并不惊恐。我从种种的预兆中已经知道结局的场面。夏说:你的脸却是那么朴素。是的,我的脸是那样朴素,一张朴素的脸并没有力量令一个人对一切变得无所畏惧。”

(原载香港《素叶文学》1982年第6期)

▲西西在纪录片里说这个女主角在现实中确有其人。

对于她们那一代女子,嫁人意味着牺牲,意味着做人太太,婚姻意味着生儿育女,伺候三餐,意味着要放弃自己喜欢的工作,这是西西与许鞍华这一类文艺女性选择终生独身的原因。

当然也有结婚的,比如西西的好友陆离就选择了结婚,但陆离夫妻选择丁克。

▲陆离,香港作家、编辑、评论家。早年是很有影响力的《中国学生周报》的编辑,因为大力推荐过法国杜鲁福的电影,影响了很多人,吴宇森曾说,是因为陆离,他才去认识法国新浪潮电影。陆离也做过香港《文林》杂志编辑和《香港时报》文艺版编辑,晚年深居简出,偶尔撰写杂文、影评。2015年查出患有舌癌,但及时手术,健康状况良好。

▲陆离早年的影评专栏。

▲陆离和丈夫石琪结识于《中国学生周报》,是香港文坛恩爱夫妻代表。

▲60年代影评人与电影人关系密切,几位影评人在邵氏影城和导演张彻留影。前左起:西西、陆离、张彻,后排:舒明、罗卡、陈任(来自@奇遇电影)

而西西的另一个身份,则是我的偶像亦舒欣赏的好朋友。

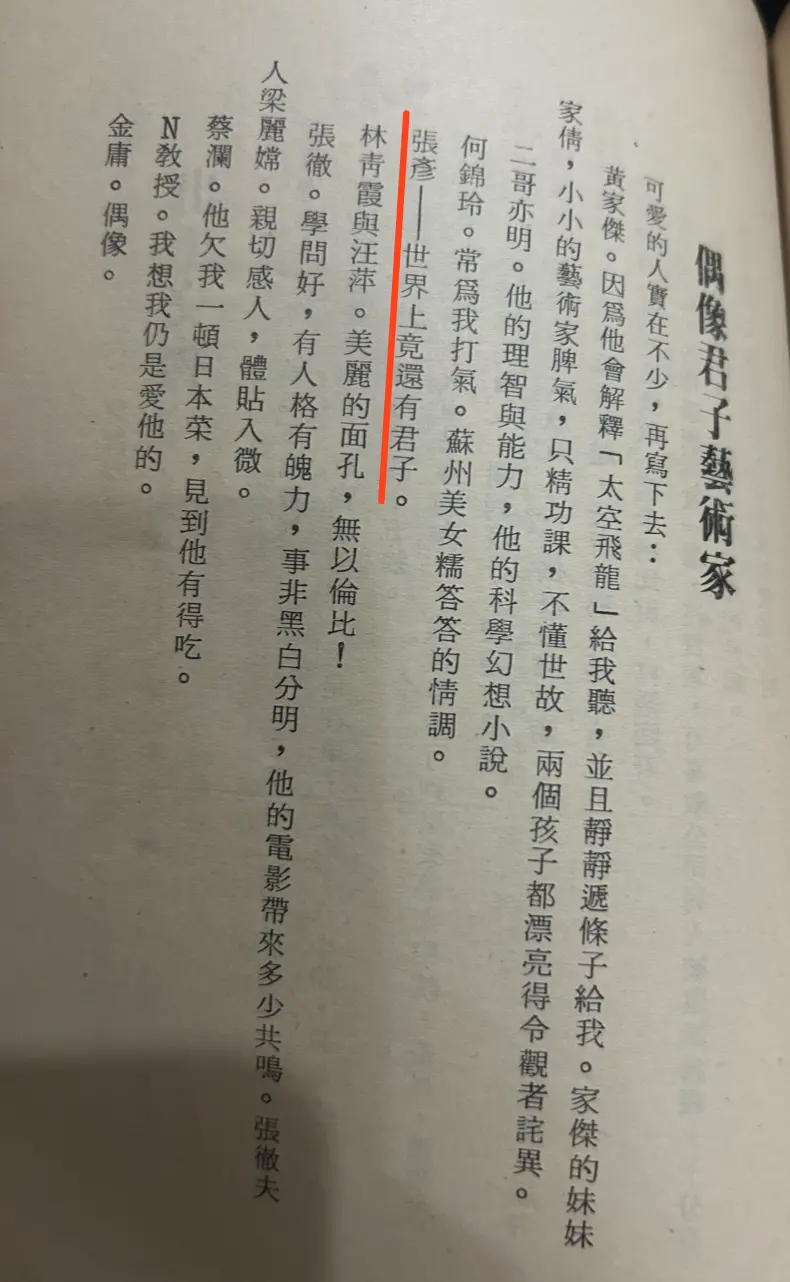

亦舒说身边最出色的女性的前三,排第一位的还是西西,她说“西西可敬”,张彦是君子,亦说:“有一段时期常常与西西约会,两人爱结伴往尖沙嘴格兰酒店吃自助午餐,吃,拼命地吃,斗谁吃得多,吃得难以动弹,蹒跚地步行到星光行访友。”

▲张彦是西西的本名。

看得出,对人要求极高的亦舒分外欣赏西西,她欣赏她的文学才华,也欣赏她人品,常常在专栏里不经意地提到西西,全是赞赏之词。

亦舒说自己坏脾气,同小贩也要大骂三百回合,但她会因为观众中有西西还感到惭愧:

“那日还跟西西在一起,她瞧得目瞪口呆,事后我懊悔万分,郁郁不乐了几个钟头。”

这段友谊一度很亲密:

“有一个时期,我们常常见面,以致穗侄(倪匡的女儿,倪震的妹妹)问:姑姐,你同西西阿姨行咗几耐?倪太连忙更正:‘阿女,男同女谓之行,女同女不用此字。’但也由此可知,我俩曾经是亲密的。”

亦舒早期很喜欢在她的小说里刻画女人之间的相互扶持的友谊,比如苏更生与玫瑰,南孙与锁锁,只有女人最懂女人,也只有女人最扶助女人。

在现实生活里,她与女友的关系也比男人要铁,要稳定。

▲亦舒经常在专栏夸赞她欣赏的女性,夸她们有风度,高贵,会穿衣服,有气质,总之不吝夸奖。

但就算如此,她与西西的友谊也很快就无疾而终,亦舒亲笔写过她与西西的破裂时间:

“1975年夏季约会,还可以从中午到傍晚一直谈五六个钟头,1977年在杜杜家见面,已经有点隔膜……到1982年在置地广场偶遇,一齐喝过一杯咖啡,就不曾再见面。”

▲亦舒欣赏优秀的人,但她自己不太喜欢抛头露面,极少出席公开活动,后来也极少参与文坛活动。

▲蔡澜是亦舒好友,但两人也极少见面,蔡澜说他与亦舒老死不相往来,亦舒与哥哥也老死不相往来,亦舒口无遮拦,爱笑谈是非, 有一次还被友所伤,白韵琴将她私人的电话录音,公布于众,导致亦舒从此尽量避免与人交往。

但对于与西西的这段友谊,亦舒是非常珍惜的,屡次写文提及:

“难得有独自静思的机会,想到较年轻及较快乐的生活片段,忍不住落泪……以后每次吃香蕉船,都想记西西。既然那么高兴,为什么泪盈于睫?时间总要过去,人总会老,曾经为这样的小事这样高兴过,夫复何求。”

两位大作家相识于少女时代,曾经同出同入多年,并肩战斗在《中国学生周报》《南国电影》……一起做采访,看电影,访明星,度过青春时期,曾经那么好,为什么又会疏远呢?

▲亦舒早期为《中国学生周报》写的采访,那时她与西西同出进入,一起当女记者。

我个人的猜想,还是因为成长的不同步,志向的不同步,还有人生观的互不认同。

一段友谊成于志同道合,败也败于志同道合,所谓好有好的原因,疏远也有疏远的原因。

当初好的原因有很多,例如她们俩生活的背景极为相似,两个人都是从上海来香港的小姑娘,西西比亦舒大八岁。

西西的父亲在上海是外企中层职员,来香港之后,还担任足球裁判员,花名“十二码大王”。来港后还做过九巴足球队的教练。

▲上海举办过西西展览。

她们差不多是同时来到了香港,西西是五零年,亦舒是五一年,相同的成长背景和相同移民经历肯定让两个人有更多相同的话题。

▲少女时代的西西和亦舒。

其次呢,亦舒是一个很慕强的小女孩,她喜欢一切优秀的人物,而她遇上西西的时候,西西已然成名。

要知道年轻的亦舒冲进文坛之际大约是六十年代早期(1963),她被视为文坛的天才少女,而西西对她而言,则是天才少女前辈,是已经算成名的江湖人物(西西五十年代就在《人人文学》发表小说,亦有诗名)。

▲西西早年供稿的《中国学生周报》,是香港“文青”的必看读物,香港影响力最大的影评读物,从1952年创刊至1974年停刊,出版了22年。据说《周报》当年的高峰期,销量多达25,000份,不能不说是个奇迹。西西是《周报》中很红的作家。(来源:奇遇电影)。

1960年西西任职小学老师。

与此同时业余时间她开始活跃在香港的文艺圈,看电影,写评论,出书,应该说是西西带着亦舒玩,去记者俱乐部看法国电影,在邵氏主办的《南国电影》担任采访者。

西西和亦舒写明星,笔触轻巧活泼,与市面上其他人的风格都不同,很吸引人。

第三也跟圈子有关。

专栏作家沈西城回忆六十年代:

“中期崛起的「明明出版社」。他们所出的《星期文库》,作者阵容鼎盛,执笔的多是当时的年轻作家:

西西、亦舒、梓人、马娄(卢因)、杜红(蔡炎培)、雨季(蔡浩泉)等,均有不少作品在此,难得的是这套《文库》无论封面及内文插图,均由画家蔡浩泉执笔,因为他正是这套丛书的编者。

西西的第一本书《东城故事》,就是这个丛书之一。”

这段话说明了几点,第一点西西和亦舒是一个圈子的;第二点亦舒应该也是在这个时期认识了她的第一任丈夫蔡浩泉。

亦舒的儿子蔡边村在他的寻母纪录片里拍摄到了西西,提到这是父亲的好友,他没有说的是,其实西西也是母亲的好友。

这下好了,关系非常清楚了,三个人都是文艺青年,蔡浩泉是潇洒不羁画画的才子,亦舒爱上他也不足为怪,这段感情如何发生有许多见证人,比如西西,蔡炎培,2017年我采访一位香港专栏作家,他说起当年亦舒倒追蔡浩泉简直是明目张胆,主动非常。

关于亦舒与蔡浩泉这一段,友人有写过:

“亦舒在《中国学生周报》写过稿,是模范的文艺青年,出于志同道合吧!她爱上了青年画家蔡浩泉,两人结了婚,在小房子里孵豆芽,那时夫妇俩常常来往的有蔡炎培、冯兆荣、张翼飞、周石。后来亦舒跟蔡浩泉闹翻了,一班人便很少往来。”

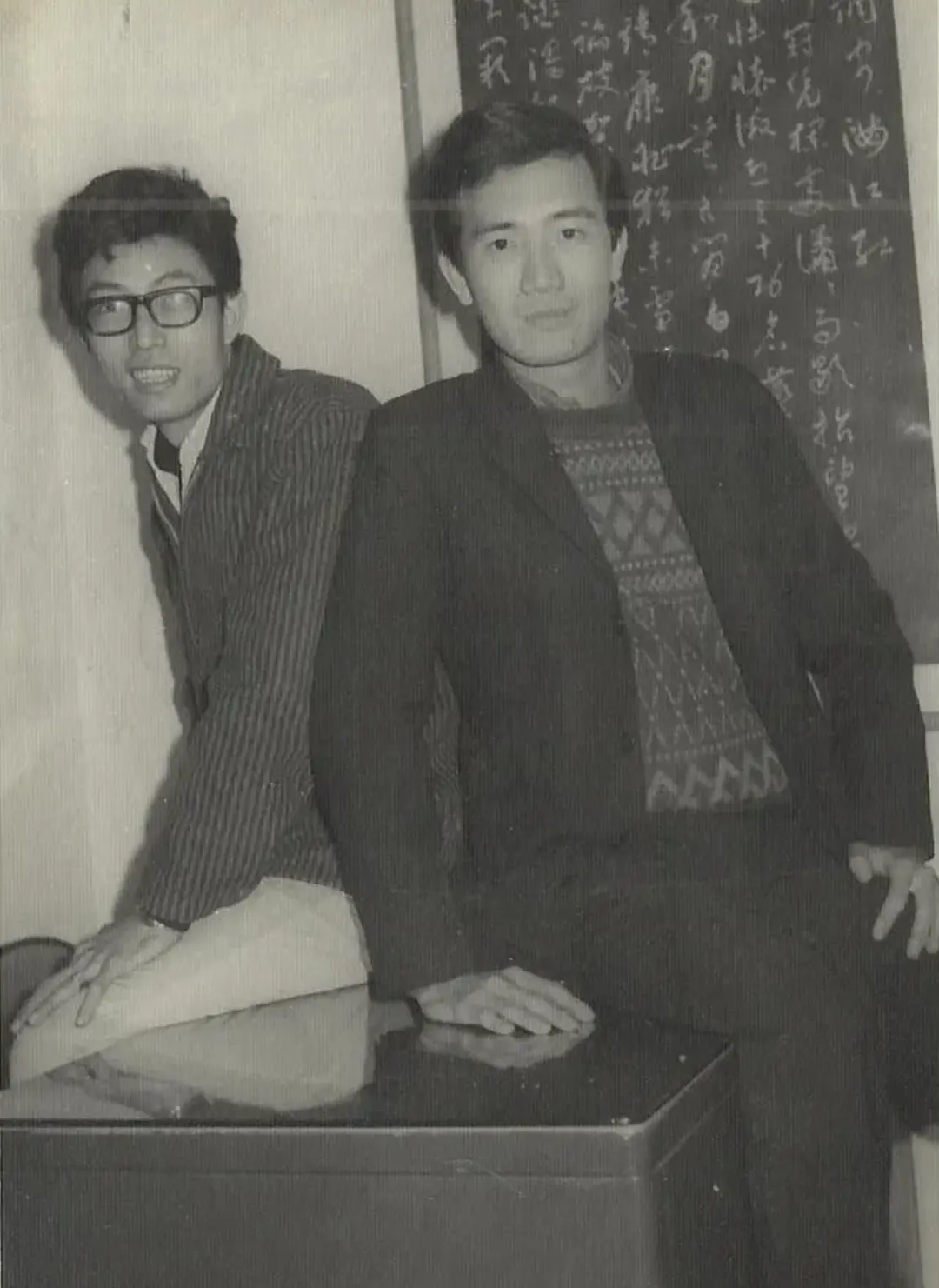

▲左为蔡浩泉。

▲亦舒和蔡边村。

▲蔡边村和爸爸蔡浩泉。

年轻时代,那么早认识,恋爱,那么早生孩子,两个情绪激烈的年轻人当然不知道如何做父母,亦舒很快离开了蔡和儿子,像没有发生过。

而蔡浩泉是什么人呢?

他的朋友许迪锵笔下是这么一个人物:

“‘人称阿蔡、蔡头、大头蔡,或「pei」蔡。’广东话的这个pei字,不容易翻译作普通话,其中有玩世不恭、不为已甚、吊儿郎当、与俗相遗等种种涵义。到了极端,就是连性命也不管了。”

想象一下,蔡浩泉就是那种典型的文艺青年,桀骜不驯,浪荡不羁,不会赚钱,到处流浪脾气还很大,这样的男生只适合当恋人,不适合当父亲。

而亦舒生子时才19岁,也不知道如何当母亲,这段感情终结是意料中事,有关亦舒跟蔡浩泉的离婚,哥哥倪匡很表可惜:

“我不怪蔡浩泉,这个人顶有艺术气质,直至现在还不停大哥前大哥后的叫着我,亦舒的脾气不好,男人受不了,乃人之常情。”

亦舒与西西的友谊开始于六十年代,终结于八十年代,这二十年,是亦舒情感转折最大的时期,离开第一任老公之后,亦舒马上又找到了新的感情。

1969年亦舒与男明星岳华同居,而这段感情也是托赖于她当时混的文艺圈子,当年的明星与文人交往密切,岳华与西西和亦舒共同的好友简而清交好,常聚在简而清家闲谈,这才有了亦舒借故要坐岳华的车,有了后面的相恋五年。

▲简而清,知名香港文化人,奇人一枚,他曾写过小说、散文、在《明报》写专栏,拍过电影,发明过打字机,做过食评人、影评人,亦曾从事麻将研究。由于懂得英文,早年亦曾任报章马评人。简而清家中藏书超过8万册。

亦舒19岁产子,很快就离婚,又恋上男明星,这些变动似乎也没有太动撼她与西西的感情。

1973年,亦舒去英国曼彻斯特留学,1975年她在留学期间暑假回来,和西西还可以从中午到傍晚一直谈五六个钟头,但到1977年为什么就已经有点隔膜呢?

我猜想应该是职业的变化让他们难以有共的语言。

七十年代的西西热衷于文学,1975年至1977年她担任过《中国学生周报》诗页编辑以及创办文艺杂志《大拇指周报》,1981年至1984年又担任纯文学《素叶文学》的编辑。而这些报纸的稿费收入微薄。

西西也有机会像张爱玲那样给电影写剧本,但她总结自己“不擅长说话”,很难写人物对白,因此也不了了之。

而此时的亦舒处在职业转型期,她去学了酒店管理,转型成为白领丽人,1977年亦舒已任职圆山饭店半年,回来美丽华酒店任职,一个日夜操劳的酒店白领与一位心思纯静的文学编辑确实没有太多共同语言。

▲青年亦舒与西西各自有了不同的方向,亦舒要成为城中白领,穿精致的衣服用好东西,而西西仍是看书写作养猫,过知性生活。

而到1982年在置地广场偶遇,亦舒已经担任新闻官,是正宗的白领,业余时间写专栏,已然开始在言情小说这个领域开疆拓土,忙得不可开交,和相对闲散的文艺青年确实已经说不到一起。

▲中年西西。

亦舒自己是这么解释的:

“主要原因是我觉得年过三十,应当有个打算,尽为理想,恐怕要吃苦。

在英国读书三年,因经济情况差,屋里没暖气设备,出无车,食无鱼,使人深切了解,这样下去不是办法,总得先想法子把经济搞起来。

回到香港,一人兼数职,礼拜天都跑到电台做节目,一切从头开始,夹着原稿四处找出版社 ,带着文凭整日在中环见工,非常辛苦,非常钻营非常疲倦,放下工作,已无话可说,是这样疏远的吧。”

常常和人说起友谊的脆弱,首先有趣的人你就很难遇上,其次,遇上也不代表会永远走在一起,因为人都会成长,各自职业不同,感兴趣的点也会不同,志会慢慢不同,道也会慢慢不合。

和母亲妹妹一齐住一心搞文学的西西甘于过清贫生活,她要的是过自己喜欢的日子,看书、写稿,结交文艺朋友,谈论文学,而这种生活是年过三十的亦舒所不再愿意过的,她的名言是日子过得舒适是太重要的一件事,过分清苦的生活会使灵魂折堕。

你看,友谊之中最严酷的分明就此产生了,对于清苦的生活,亦舒是恐惧的,是厌恶的,是觉得会让灵魂折堕的。

而西西要的生活是纯形而上的,她在1979年就选择了提早退休,然后专职写作,叫快餐,独居,参加文艺活动,写诗,写小说。

“美丽的大厦啊,

让我从此就浪漫起来吧。

在西晒的窗下,

挤迫的空间,

从容地生活。

常常微笑并且幻想,

美丽正在我家梁上做巢。”

同住的妈妈和妹妹后来都患了病,妈妈在2000年过世,西西生活简单,但会把有限的积蓄拿出来一部分用作旅游。

▲1998年与友人在土耳其。

▲2000年在摩洛哥。

▲2002年,西西在德国。

这就是人生的分叉点, 一个是现实的,一个是幻想的;一个是热爱物质的,一个是追求精神的;一个是要钱的,一个是不要钱的。

是的,只要你有间屋,在香港,你是可以用很少的钱过着很精神性的生活,西西选择了这样一条道路,沉着而任性地走了下去。

▲很多同行都惊讶于西西的简朴生活,说她拥有“所有作家中最小的书桌”,很长一段时间西西在厨房的一张小圆凳上写作。

西西可以住三十多平米的小房子,可以在厨房里的椅子上写作,而亦舒不行,亦舒希望依靠个人的奋斗,可以一个人住上靠山面海有大露台的公寓。

“下班后,进门踢掉高跟鞋子,捧一只水晶杯子对牢大海喝威士忌,让那一口被写字楼里狗般生涯打散的真气慢慢回来。”

▲亦舒的小说里因为常常描写城市中产女性及上流社会生活而形成了一种“都市审美体系”,成为很多女性读者的物质启蒙,比如辜青斯基(Kutchinsky Jewellery)、香奈儿时装、御木本珍珠、“午夜飞行”香水(Guerlain Vol de Nuit)、劳力士金表等等,都是她小说里女性人物喜爱的品牌。

她们对物质的观感不一样,对未来生活的要求也不要一样,或者说她们的三观是根本不一致的。

西西是纯粹的文艺青年的小布尔乔亚的生活方式,而亦舒是一个要过更好生活的小说家,她知道文艺不能当饭吃,她相信过分清苦的生活会使人面目变化。

从某个角度看,亦舒更世俗,她要好的婚姻,好的家庭,她要生儿育女,她要让生活重起来,使她脚踏实地的生活下去。

而西西却越活越轻灵,越活越自在,特别是生活给了她最致命的一致之后,她愈发活出了个人的风采,疾病之重,让她沐火重生,再世为人。

西西1989年的癌症,后经过治疗转危为安,她打破传统禁忌,把治病的过程写成《哀悼乳房》,但手术有后遗症,右边身体淋巴腺受损,右手逐渐丧失功能,2000年下旬终于失灵。

右手失灵之后,西西就用左手写作,并且为了锻炼手部能力还开始缝制小熊,结果五年里做出一百只熊,每个都栩栩如生,写了《缝熊志》,获了奖。

▲西西说做布偶也是“另一种写作”,“有时你拿起笔,有时用布料、用马海毛。在人生的不同的历程里,遇到转折,甚至挫折,主要是疾病吧,我有点失望,但不会绝望,不要怕,总有办法的,因为我还有左手,我就学用左手写作,写了十多年,我不是又写了许多东西?我只是行动不太方便,写得慢了点罢了。”

在某种意义,两位女作家有相似的一面。

她们出生于乱世,对于文学有着深沉的爱,行动上又都是沉着而实干的,一直在坚持写作,事实上,西西并没有如亦舒一样,让清苦的生活改变了灵魂,她在清苦的生活中活出了自己的风采,成就了精彩,有益的一生;

而亦舒呢?亦没有变成钻进钱眼里的全职太太,她没有琼瑶那样的商业头脑,也无法操控一个宠大的影视王国,她独沽一味,就是写写写,写了三百多本书。

▲亦舒上世纪九十年代移居温哥华,与丈夫女儿一起生活,有采访她的记者写她生活富裕,“舒适地挨在靠椅上,院外参天松柏,参天松柏外还是参天松柏,再远是海和天。”

亦舒这些书也在很多年后给她带来良好的经济回报,近几年内地的影视圈纷纷改编她上世纪八十年代的旧作,改编权要价不菲,足够亦舒过上她眼中舒适的生活。

▲亦舒说“我愿意我出名,是因为我写得好,不因为我生活不正常,或是中了六合彩,或是特别懂得化妆,或是在别处有份优差,或是手持七国护照。我愿意读者尊重我、爱护我、喜欢我,统统因我的文字,他们毋需理会我长相如何,什么年纪,住在何方。出名有许多种,我只要出这一种。否则情愿永不出名。

两位杰出的文学家,走了不同的路,他们怀抱住内心不同的火焰,过了自己想要过的一生。

有时很感伤,友谊就是这样的脆弱,你最珍视的朋友,因为道路的不同,际遇的不同,志向的不同,无法再一起同行。亦舒写道:

“天下无不散的筵席,朋友总有疏远的一日,其他的还可以勉强忍受,每次想起西西,往事不住浮现,感觉十分苍茫。”

是啊,只有苍茫二字可解,西西走了,亦舒在遥远的温哥华听到消息,心里也是要咯噔一下子的吧,这些年,她听到老友亲人去世的消息太多了。

每个人都生活在以自我的圆心里,从自我出发,看待世界,对于自己的人生有不同的期待,对于他人的生活有不同的评价,谁也无法真的理解谁,明白了这一点,我们就越发感受到人生的无奈,情感对于我们的生活如此重要,但情感却是那样易碎的东西。

“过去的人与事,无论愉快不愉快,多想无益”,七十岁的亦舒仍然在感叹,可是人生的际遇,是无法左右的,人类对于他人处境从来没有办法真正的接受和理解,幽微之处,正是分道扬镳之际。

自此一刻起,大雾弥漫,各自孤独出走,也许,这正是人生最苍茫的地方。